|

7.4

Objekterkennung und Klassifikation

Die

Vorstellung, die der Objekterkenntung grundsätzlich zugrunde

liegt, ist die folgende: Zunächst entdeckt man einfache Merkmale

(1), die man in einem zweiten Schritt zu einem perzeptuellen Objekt

zusammen fügt (2). Dieses perzeptuelle Objekt wird identifiziert,

indem es mit denen im Gedächtnis gespeicherten Objekten verglichen

wird (3). Man unterscheidet verschiedene Verarbeitungsformen.

Wiedererkennung

vs. Identifikation

Die

Wiedererkennung ist leichter als die Identifikation oder Klassifikation.

Wiedererkennung

findet schon dann statt, wenn der Eindruck von Familiarität

vorliegt: Man nimmt etwas wahr, was man schon einmal gesehen hat

(z.B. eine Person, die man aber nicht zuordnen kann).

Objekt-Identifikation

bedeutet, dass das Objekts benannt wird. Hierzu ist eine korrekte

Klassifikation notwendig: der Kontext und die Beziehungen zu anderen

Konzepten müssen erkannt werden (z.B. eine Person, die man

gut kennt, deren Namen man weiß).

Daten-

vs. konzeptgesteuerte Verarbeitung

Datengesteuert

(“bottom-up”): die datengesteuerte Verarbeitung beginnt

auf der Rezeptorebene und die Daten rufen Regeln auf. Wäre

dies die einzige uns zur Verfügung stehende Art der Verarbeitung,

dann könnten wir keinen Gebrauch von unserem Erfahrungsschatz

machen.

Konzeptgesteuert

(“top-down”): bei der konzeptgesteuerten Verarbeitung

lenken vorherige Erfahrungen eine aktive Suche nach bestimmten Mustern

im Wahrnehmungsgegenstand. Würden wir aber ausschließlich

auf diese Weise verarbeiten, dann sähen wir nur das, was wir

erwarten.

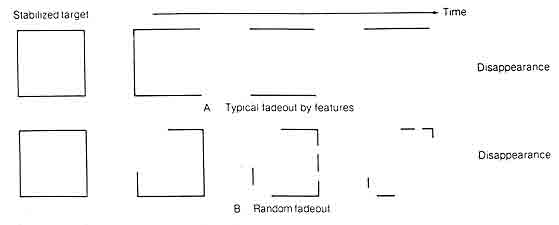

Die

folgende Abbildung zeigt Hinweise auf datengesteuerte Prozesse.

Sie stammen aus Untersuchungen mit stabilisierten Retina-Bildern:

Hier kann man feststellen, dass das Verschwinden feature-weise erfolgt,

d.h. es verschwinden jeweils ganze Linien udn Winkel (obere Abbildung).

Bei zufälligem Verschwinden könnte das Bild so aussehen,

wie in der unteren Abbildung.

Globale

vs. lokale Verarbeitung

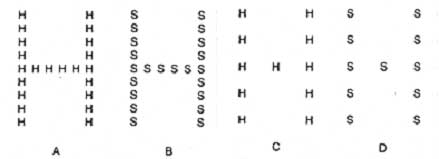

Navon

(1977) stellte fest, dass globale Merkmale schneller entdeckt

werden als Detailmerkmale (lokale Merkmale).

Das

heißt, dass das große H schneller entdeckt wird als

das kleine H (Abbildung A). Darüber hinaus konnte er feststellen,

dass das Benennen der lokalen Form stark verlangsamt ist, wenn die

globale Form (H) von der lokalen Form (S) abweicht (Abbildung B

im Vergleich zu A). Wird allerdings die globale Formwahrnehmung

erschwert (bei Wechsel von A und B nach C und D), kehrt sich der

Effekt um!

Integrale

vs. separable Stimuli

Die

Unterscheidung zwischen integralen und separablen Stimuli wirft

erneut die Frage auf, was eigentlich “gute” Figuren auszeichnet?

Einigen wir uns mit Lockhead (1966) und Garner (1978) darauf, dass

es so etwas ist wie eine "eigentümliche Ganzheit"

und das "nicht einfache Aufbrechen-Können in einzelne

Komponenten".

Integral:

Integral sind dann solche Stimuli, die ganzheitlich wahrgenommen

werden. Alle Aspekte des Stimulus werden simultan wahrgenommen.

Separabel:

Separable ist ein Stimulus dann, wenn die Stimulus-Aspekte nicht

einfach integriert werden können. Die unten abgebildeten Punktemuster

kennst Du schon; sie sind ein Beispiel für separable Stimuli.

Kontexteffekte

bei der Identifikation

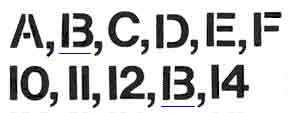

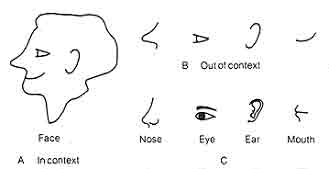

Manchmal

kann man seine eigene Schrift nicht mehr lesen, aber aus dem Zusammenhang

lässt sich oftmals doch erraten, was da wohl stehen muss. Genau

das ist ein "Kontexteffekt bei der Identifikation". Ein

schönes Beispiel für einen konzeptgesteuerten Prozess

ist das folgende Bild.

Das

“B” und die “13” sind identisch, werden aber

durch den Kontext anders identifiziert.

Ein

anderes Beispiel stammt von

Palmer (1975): konzeptgesteuerte Erwartungen kompensieren fehlende

Detailtreue, die in einer datengesteuerten Verarbeitung erforderlich

wäre.

|