|

2.3 Erkennung Die Frage nach der Erkennung eines Reizes ist schwieriger als die nach der Unterscheidung. Um einen Reiz zu erkennen, muss man entscheiden können, was genau es ist. Wie geht das? Die Stimulusinformation wird über das sensorische Organ vermittelt. Anschließend wird sie im zentralen Nervensystem des Beobachters dekodiert: Die Attribute des Stimulus werden ausgewertet. Um nun benennen zu können, um welchen Stimulus es sich handelt, wird eine Regel benötigt, die die Attribute eines Stimulus mit einem Label verknüpft. Diese Regel nennt man Identifizierungsfunktion. Wie schwer ein Stimulus zu erkennen ist, hängt von der Anzahl der Alternativen ab. Welches ist das größte, welches das kleinste Quadrat?

Abbildung 1: Drei Alternativen

Abbildung 2: Sieben Alternativen Um den Informationsgehalt einer Aussage zu überprüfen, nutzt man die Kenntnisse der Informationstheorie. Diese wurde 1949 von Shannon und Weaver begründet. Sie bedient sich vieler Metaphern aus Technik und Elektronik. Analog

zur Nachrichtentechnik versteht man unter Information die "Reduktion

von Unsicherheit". Jede Frage, die die Anzahl der möglichen

Alternativen um die Hälfte reduziert, definiert 1 Bit.

Die Anzahl der alternativen Antworten auf eine Frage (n) und der

Informationsgehalt dieser Frage (m in bit) stehen also in einem

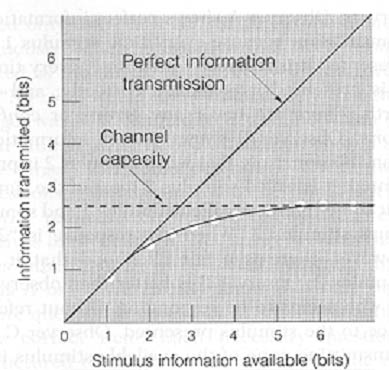

logarithmischen Verhältnis zueinander: log2 n = m Ein Beispiel: In einer Klasse mit 32 Schülern wirft einer der Schüler dem Lehrer einen Papierflieger an den Kopf, als dieser etwas an die Tafel schreibt. Der Lehrer entrüstet sich: "Wer war das?" Die Frage des Lehrers hat einen Informationsgehalt von 5 bit, denn es gibt 32 mögliche Alternativen. Die Rechnung lautet: log2 32 = 5. Man strebt es an, Information ohne Verluste zu übertragen (perfekte Übermittlung). Meistens geht allerdings während der Übertragung Information verloren. Geht alle Information verloren, so findet keine Informationsvermittlung statt. Um herauszufinden, wie fehlerbehaftet die Informationsübertragung ist, bestimmt man die Kanalkapazität. Bei einer Person kann man dies z.B. so messen: Man bietet ihr vier ausgewählte Stimuli in wechselnder Reihenfolge wiederholt dar (z.B. 12 Mal). Die Person soll angeben, um welchen Reiz es sich jeweils gehandelt hat. In einer sogenannten Stimulus-Response-Matrix wird festgehalten, was das Eingangsignal war und was die Person angegeben hat. Aus diesen Angaben kann die Kanalkapazität berechnet werden. Wie viel Bit können normalerweise korrekt übermittelt werden?

Kanalkapazität in natürlichen Umgebungen Die begrenzte Kanalkapazität steht im Widerspruch zu unseren Alltagserfahrungen: In natürlichen Umgebungen zeigt sich, dass wir Hunderte von Gesichtern und Tausende von Wörtern identifizieren können. Anderson & Fitts (1958) konnten zeigen, dass mit zunehmenden Stimulus-Dimensionen (also nicht nur Form, sondern auch Farbe, Bewegungsrichtung, Schnelligkeit, usw.) bis zu 17 Bit übermittelt werden können. Dies entspricht über 130.000 Reizalternativen. Natürliche Reize sind meist leichter unterscheidbar, als die künstlichen Reize im Labor. Wir sind mit ihnen meist vertrauter und sie haben auch einen stärkeren Einfluss auf unser Leben. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||