|

5.6 Besonderheiten der Farbwahrnehmung Subjektive Farben

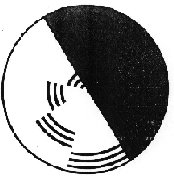

Die Empfindung eines weißen Farbeindrucks entsteht dann, wenn alle drei Rezeptorentypen - die grünen, die blauen und die roten - gleichzeitig einen Reiz weiterleiten, denn weißes Licht enthält ja alle Wellenlängen des Spektrums. Allerdings benötigen die drei Rezeptoren unterschiedlich lange, um auf einen Farbreiz zu reagieren und sie geben einen Reiz auch unterschiedlich lange weiter, wenn er gar nicht mehr existiert. So reagieren die blauempfindlichen Zapfen am langsamsten, leiten den Reiz dafür aber am längsten weiter. Wenn Du nun auf die drehende Benham-Scheibe schaust, siehst Du schnell wechselnden Schwarzweiß-Segmente. Wenn sich ein weißes Feld vor Deinem Auge vorbeidreht, reagieren alle Farbrezeptoren. Du "siehst" aber erst dann die Farbe weiß, wenn alle drei Arten von Farbrezeptoren gleichzeitig einen Reiz weiterleiten. Die Tatsache, dass bestimmte Zapfen schneller reagieren als andere, kann nun teilweise erklären, wie es zu den Farberscheinungen kommt. Wenn beispielsweise der Blauanteil aus dem weißen Licht noch nicht ans Gehirn weitergeleitet wurde, "sieht" man rot. Chromatische Adaptation Von

chromatischer Adaptation spricht man, wenn aufgrund intensiver Reizung

die Farbempfindung nachlässt. Der Grund für die chromatische

Adaptation liegt darin, dass einerseits die Pigmente ausbleichen

und andererseits die neurale Response Ermüdungserscheinungen

zeigt. Die chromatische Adaptation führt zu Nachbildern: Z.B.

führt das Tragen einer roten Brille zur Ermüdung des rot/grün-Systems.

Weiß wird anschließend als blau-grün-Mischung wahrgenommen. Krankheitsbedingte Dys-Chromatopsien Bei

Diabetikern, v.a. bei diabetischen Frauen, die orale Kontrazeptive

nehmen, ist die Blau-Sensitivität erniedrigt. Ebenso erniedrigt

ist die Blau-Sensitivität bei Personen mit Glaukom sowie bei

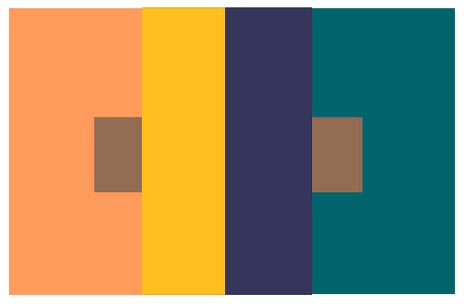

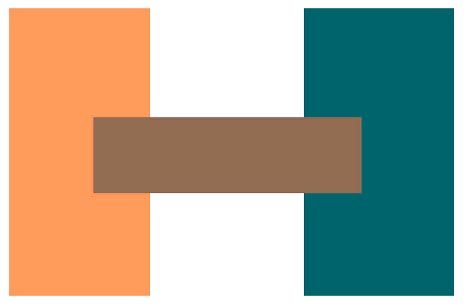

Alkoholikern. Simultaner Farbkontrast Der simultane Farbkontrast funktioniert analog zum simultanen Helligkeitskontrast.

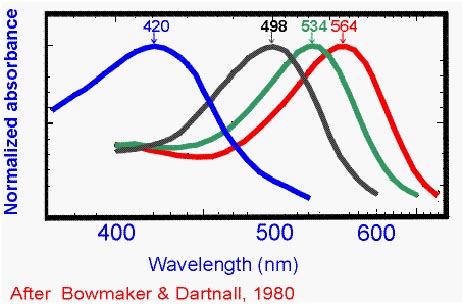

Farbwahrnehmung: kognitive Effekte Es gibt einige bemerkenswerte kognitive Effekte im Zusammenhang mit Farbwahrnehmung. Beispielsweise konnte man feststellen, dass Tomaten roter erinnert werden, als sie tatsächlich rot waren. Generell werden helle Farben heller und dunkle Farben dunkler erinnert. (Hersteller von Filmmaterial beachten das!) Kupchella (1976) gab Versuchspersonen das gleiche Waschmittel in drei verschiedenfarbigen Behältern. Die spätere Bewertung ergab, daß gelb-orange zu stark gewaschen hatte, blau zu schwach, und nur die Mischung aus gelb, orange und blau als effektiv bewertet wurde. Boynton (1971) konnte zeigen, daß in einem blauen Raum die Heizung höher eingestellt wird als in einem gelben. Spektralsensitivität Diese Daten stammen von menschlichen Photorezeptoren. Bowmaker & Dartnall (1980) projezierten eine festgelegte Lichtmenge direkt auf die Außenbereiche der Rezeptoren und ermittelten, wie viel Licht durch die Photopigmente absorbiert wurde. Dieses Verfahren wird als Mikrospektrophotometrie bezeichnet. Sie fanden vier Klassen von Fotopigmenten, wie in der Abbildung unten zu sehen ist. (Achtung: Die Farben der Kurven repräsentieren nicht die Farben der Pigmente!) Die Wellenlänge, welche durch einen bestimmten Typ am meisten absorbiert wird, ist am Scheitel der jeweiligen Kurve angegeben. Die 420-Kurve ist für die kurzwelligen Zapfen, die 498-Kurve ist für die Stäbchen, und die 534- und 564-Kurven sind für mittel- bzw. langwellig-sensitiven Zäpfchen.

Abbildung:

4 Klassen von Rezeptoren

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||